道中庵は煎茶、和菓子、接客が最高な名店!東海市でおすすめの日本茶専門店

東海市の日本茶専門店「道中庵」は、煎茶、和菓子、接客が独特すぎて最高すぎる名店な件をお伝えします。

東海市の高横須賀駅近くに、こんな日本茶(緑茶)の名店があるなとびっくりするはずです。独自の接客スタイルを含め、いろんな意味で名店です。賛否両論あるのは納得です!

*道中庵の正式な漢字が文字化けするので「中」としております

おすすめメニュー

煎茶

煎茶が基本メニュー、かつ、一番のおすすめメニューとなっています。初めて訪問した場合は、煎茶の「上(一番安いやつ)」を注文するようにおすすめされると思います。

悩んだら、とりあえず煎茶の「上」を頼んでおきましょう。私はお金に余裕があるときは、「別格」を注文します。お金に余裕がないときは、煎茶の「上」を頼んでいます。

「別格」のほうが旨味も香りも段違いにおいしいですが、煎茶の「上」でも他の日本茶が偽物だと思えるレベルでおいしいです。あとは、財布に相談して注文すればいいかと思います。

通常の温かいお茶

今までの日本茶とは一線を画する味です。旨味が全然違います。これが本当の日本茶なのかと気づかされます。

3煎入れるところから全然違いますし、今まで飲んだ緑茶の味ともまるで違います。最初の人のお茶は、36、38、48度で入れるみたいです。

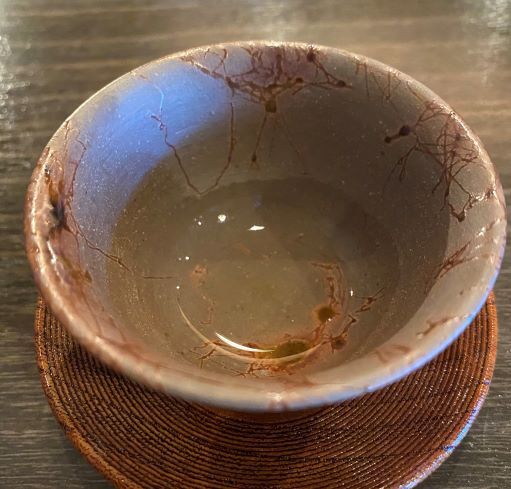

1煎目

通常パターンだとこんな感じ。

2煎目

3煎目

1煎目

絞りめで濃い目を試したパターンはこちら。

自分で入れるのとやっぱり味が違うなぁ。茶葉の量が多いのと、水の量が少ないのが一番の違いだと思います(家だと茶葉ケチっちゃうw)。

水は15~20mlくらい。茶器の周りから円を描いていれた方がいいみたいです。コーヒーみたいなかんじです。茶葉が10グラム以上なので、家だとそんなに贅沢に入れられないですw

2煎目

2杯目でもかなり濃い。今回は2杯目も濃い目。入れた茶葉もそんなに膨らんでないからお湯の量少ないんだろうなあ。35~40mlとのこと。

表面ギリギリからお湯を入れます。水だけが回るように茶器を回すと茶葉全体に水が浸りやすいとのことです。だけど、茶葉を動かさないようにします。だから茶絞りがいいのかなと思いました。

3煎目

3杯目でやっと家の茶葉の膨らみくらいになる。3杯目でも濃いね。やっと苦味が少し出てくるのか。45~50mlくらい。ちなみにもらった茶葉を家で入れたら、4倍くらいの量だったw

1~3煎目でお湯の量は徐々に増えていきます。こんな感じで茶呑が大きくなっていきます。味の違いが明確にわかりますよ。

冷茶

夏の季節になると、冷たいお茶を楽しむことができます。私が無類の冷たいもの好きというのもありますが、一番好きなお茶と思ったくらいです。

30、35、40の温度で入れて、氷で冷やします。家で煎れるなら、氷は市販のものでオッケーだそうです。

1煎目

*煎茶上の冷茶の写真となります。

冷たいので、1杯目からまろやかな旨味になる気がしました。

2煎目

2杯目。氷が入っています。入れるときは普通で氷で調整しているのかな?まろやかな旨味になります。冷やしは2杯目でも旨味がすごいのです。

3煎目

3杯目でも苦味が少ないです。旨味は強いです。氷が入っているので少しまろやかになりますね。

ちなみに、水出し日本茶はあまりおすすめしないそうです。やるなら、お茶っ葉を薄く引いて、薄く水を入れて1日くらい置くとのことです。京都の出汁の取り方に近いです。茶葉にひたるくらいの水で、出汁をとる感じがおすすめだそうです。

和菓子

道中庵は和菓子も注文することができます。栗きんとんと柿羊羹は、別格レベルのおいしさです。自分の山で育てているものを利用した和菓子はまじうまです。

季節に応じていろんな和菓子を楽しむことができます。2杯目を飲んだあたりに、和菓子を紹介されると思います。

栗きんとん

栗の季節になると絶対に注文してほしいです。他の栗きんとんとはレベルが違います。自分の山で栗を育てているので、味がまるで違うのです(茶殻が肥料だからうまいに決まってるw)。

甘さも控えめでうまいのです。5%くらい餡を入れているだけなので、栗の味もすごいしっかりわかるし、栗の香りまでわかります。栗と白あんのみを使っています。これは「5.0」レベルの味なのです。今までで一番うまい栗きんとんです。

柿羊羹

砂糖は使っていないのに、柿の糖分で甘くておいしい羊羹です。寒天多めなので、好みの羊羹のタイプでもあります。自分の柿の木から取れた柿を利用しているこだわりようです。

しっかり熟成をさせて、表面がカリカリになった柿羊羹は別格のおいしさです。羊羹は熟成させたほうが、おいしいと気づくはずです。

ちなみに、このカリカリの羊羹は、佐賀県の小城羊羹と同じ製法です。昔の羊羹はカリカリだったのです。羊羹は甘いので昔は保存食だったのです。なので、熟成させても腐ることはないので、ご安心ください。

小豆羊羹

熟成しているので、表面がカリカリしていておいしいです!

抹茶羊羹

抹茶羊羹も甘さ控えめでおいしいです。抹茶は自家製です。羊羹の甘さがもう少し控えめだと、もっとおいしいと思いました。

水まんじゅう抹茶

抹茶餡の抹茶が結構濃いので、おいしいです。外の皮は甘めです。全体的においしいけど、抹茶羊羹のが好みです。

栗ようかん

栗ようかんもおいしいです。ただ、栗きんとんがあれば、迷うことなく栗きんとんを頼んでしまうのが私です。

その他のお茶

その他のお茶もいろいろと注文しています。記録にあるのを参考までに紹介しますね。

茎茶(雁が音)

旨味より甘みが強いお茶という感じです。煎茶よりも甘い感じです。結構好きなお茶です。煎茶メインになるけど、たまに頼むかもと思いました。玉露の茎部分を利用しています。

1煎目

2煎目

3煎目

玉露

煎茶よりも高いので、めったに頼まないというか頼めないwワラで遮光して甘みを強めるので、生産方法的にもお値段が高くなります。

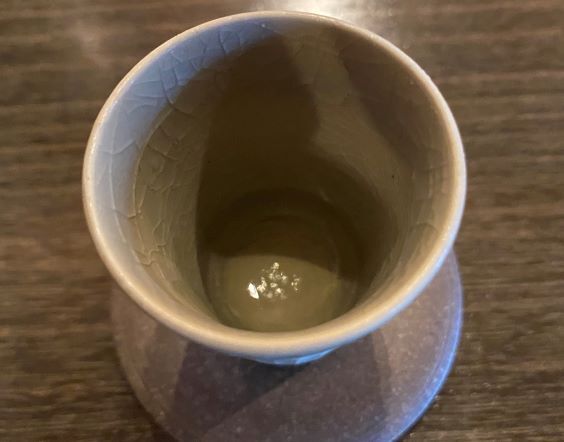

1煎目

玉露上の写真です。

玉露は1杯目の香りが違います。わらの香りが出ています。煎茶よりも味も濃いです。朝露でわらの香りが、葉っぱにすりこまれていくそうです。

玉露は煎茶よりも甘かったです。ちなみに、煎茶が入れるのは難しくて、抹茶や玉露は入れるのは簡単だそうです。

2煎目

2杯目は芋みたいな香りで甘い。わらの香りなのかな。苦味がないかも。うまいなぁ。煎茶より簡単かも。何かの香りというよりこれが本来お茶の香りなのか。旨味の強さの中に甘さがあります。

3煎目

3杯目になるとやはり少し薄くなり、香りも薄くなります。だけどうまいねー。苦味は少し出てきます。

ちなみに、玉露を煎れる前に新茶と比較で香りを試させてもらいました。左が玉露で右が煎茶です。わらのような香りでした。上にかけるわらの香りが玉露につくので、畳みたいな香りになるのです。

抹茶(薄)上

抹茶はわかりやすい味でおいしかったです。薄いと書いてありますが濃いです。

セットでほうじ茶もつきます。ほうじ茶も優しくておいしかった。

しかし、今のところやはり煎茶が一番好きなのである。私には抹茶やほうじ茶の味は、まだまだよくわからないのです。修業が必要w

釜炒茶上

1,000円でした。通常パターンから。

1煎目

最初からぬるめで多めの量でした。旨味が感じられる。結構飲みやすくて好きかも。

2煎目

2杯目は1杯目より少し大きめの茶器で熱めになっている。旨味より渋みが勝つ感じかな?

3煎目

3杯目は一番熱くて量が多いです。

1煎目

こちらは通常よりも濃いパターンでいれてもらいました。お湯の量も多いのもあるとは思うけど、旨味より苦味が強い感じかな。やっぱり、煎茶が一番好きなことを再認識しました。

2煎目

3煎目

日干晩茶

優しい味だけど煎茶のほうが好きかな。あの強烈な旨味が好きなのです。

紅富貴(べにふうき)

元々は日本の紅茶です。花粉症に効くことで人気とのことです。紅茶にすると花粉症に効かないらしいです。70~80度超えた方が緑茶カテキンは出るそうですが、最初は50度以上を楽しむのもいいとのこと。

紅富貴50度だと、煎茶とは違う味です。緑茶なのに、紅茶の味がほのかにする不思議な味でした。緑茶なのに紅茶の渋みを感じます。

思っているより結構苦いです。ちなみに、紅富貴は釜炒り茶とのことです。しかし、紅茶になれる緑茶だと思うとうまいね。香りは緑茶なのに渋みがまさに紅茶なので不思議な味でした。花粉症の人にはおすすめです。

総合評価

いろんな意味で別格の日本茶屋さんです。日本茶は他の日本茶が飲めなくなるレベルで、めちゃくちゃおいしいです。

私はここのお茶以外は偽物だと思うようになったレベルです。3煎飲めるので、煎れるたびに味の違いを楽しめます。和菓子もおいしいです。

メニューの料金を見ると高いように思いますが、原価や味を考えるとコスパは悪くないと思います。

道中庵をいろんな意味で別格にしているのは、独特すぎる接客スタイルですね。初回で振り落とされる人は多いと思われる、好き嫌いの分かれすぎる接客ですw

私はとても好きなので常連客となっておりますw癖の強いスナックくらいに考えるといいかもしれません。いろんな意味で最高なお店ですw1~2時間以上滞在することになるのが基本なので、時間には余裕を持ってお越しください。

味

煎茶は、普通の日本茶が飲めなくなるレベルでおいしいです。旨味や香りのレベルが違います。

「これが本当の緑茶の味なのか」

「今まで飲んでいた緑茶は偽物だったのか」

と気付かされるはずです。また、煎茶は3煎入れてくれるので、煎れ方に応じた日本茶の味を楽しむことができます。とりあえず煎茶を頼んでおけば、間違いはありません。

また、和菓子もおいしいです。和菓子職人にオリジナルレシピで作ってもらっているので、普通の和菓子屋さんよりもおいしいです。

材料にこだわりすぎているので、おいしいのは当たり前ですw知多半島で一番好きな和菓子屋さんともなっていますw

和菓子の中でも栗きんとん、柿羊羹は別格レベルにおいしいので、あれば絶対に頼んでくださいね。ここでしか食べることができない味です。

ない場合は、羊羹を頼んでくださいね。しっかり熟成させているので、表面がカリカリした美味なる羊羹を食べることができます。

知多半島だから気軽に行けるけど、東京だったら知る人ぞ知る名店になっていると思います(いろんな意味で)。

コスパ

メニューの料金を見ると最初は高いと思います。私も高いと思いました。でも、茶葉のこだわり、3煎入れてくれる、味や香り、原価を考えるとコスパは普通になると思います。

むしろ、お茶の料金だけで2時間くらいOKなスナックと考えると、破格の値段になるかと思いますwもしくは、店主の講演料だと思えば安いと感じるのではないでしょうかw

接客・雰囲気

オリジナルすぎる接客スタイルなので、非常に好みが分かれるかと思います。こんな接客スタイル見たことないというか、蟹江さんが接客するからだと思いますw

初回は日本茶の説明がマストになるので、うんちく好きな人にはおすすめです。初回訪問時に、食べログとかネット経由なのか、誰かの紹介なのかと聞かれます。私の名前を出していただいても構いません。

誰かの紹介ではないと、通常の初回パターンでの説明となります。1回目で離脱される方もいらっしゃると思いますw

常連なので、この初回訪問の説明風景を何度となく見ていますwむしろ、毎回最初の関門が来たーと思って微笑ましく見ていますwこれを乗り越えたら、あなたも濃い常連客になりますw

また、あれこれ店主と話をしたい人にもおすすめだと思います。グルメ好きなら好きなお店だと思います。知多半島のローカルネタ、日本茶ネタでもなんでもありです。

私の中では最高のお茶も飲めて、おいしい和菓子も食べられて、2時間くらい話せる日中のスナックだと思っているほどですw

誰もいない時間帯なら喋りたい放題です。2時間以上滞在することはよくあります。なので、時間には余裕を持ってくださいね。気分に合わせて長居したり、しなかったりすればいいよ。

ただし、混んでいると全く話せません(放置プレイされますw)。あとすごく待たされると思います。器用に接客をするタイプではないですし、目の前の接客に集中するタイプだからです。

なので、あれこれ聞いたり、店主と話をしたいなら、空いてる時間帯(午前中からランチ時)に訪問するのがおすすめです。仲良くなるといろんな特典もあるよw

*普通の接客スタイルだったら、ミシュランの星を獲得するんじゃないかと思います。でも、そうじゃないから、道中庵の魅力があったりするんですよね。まじでいいお店です。

店舗情報

| 店名 | 日本茶専門店道中庵 |

|---|---|

| 住所 | 愛知県東海市高横須賀町6-116 |

| ホームページ | ホームページ |

*駐車場は駅のロータリーとなっています。ここは駐禁を取られませんし、取られたことはありません。

*和菓子は予約注文できます

*茶器も注文することができます。私も注文しています。

日本茶の豆知識

雑談中に日本茶系の豆知識をメモしていたのも、共有しておきます。まじ勉強になる。

お茶屋さんが自社で袋詰したらアミノ酸と表示しないといけないが、袋詰されたものに添加されていようがいまいがそれはアミノ酸と書く必要はないそうです。高温でお茶を入れて甘ければそれはアミノ酸が入っている証拠らしい。

熱湯でお茶を入れて甘かったら味付けのお茶。化学調味料。ペットボトルのお茶の方がまだ安全。深蒸し茶は農薬をストレートで飲んでいるようなもの。振って回して入れるのが深蒸し茶だけど、それはお茶ではない。

お茶っ葉のお茶よりペットボトルのが安全。化粧を塗ったお茶ですからね。農薬を一緒に飲んでるから怖い。ペットボトルの方が安いお茶なので、農薬すら使ってないので安全。

葉緑体は水に溶けないので緑のお茶はおかしいのだ。お茶ではないのだ。商業用のお茶はたくさん葉っぱができるように丸く刈るので、おいしいわけない。農業用のお茶はたくさん作れない。

春は緑茶がうまくて、秋は紅茶の香りがいいのは、紫外線の力らしい?春から秋に向けて旨味は減っていくのですが、香りは上がっていくのです。

新茶にはアクがあり、毒性があるのは虫に食べられないようにするため。だから、新茶が良くないらしい。新茶は本来飲まない。新茶は新米のように体に悪い。植物の初物は1番毒性が強い。新米も2ヶ月太陽の力を待つ。

お茶の葉っぱは高級野菜である。

緑色の液体が出るのは本当のお茶ではない。お茶の液体は本来透明。

お茶の木を丸く剪定するのはいけない。

100グラムの生葉から砂糖は3グラムだけど、ここでは5から7グラムくらいだから甘い。

お茶は本来とろみがある。

安い抹茶は泡が立つ。高い抹茶は泡が立たない。本来お茶に適してないのが愛知県。

お茶は寝かす。お茶は乾物なので賞味期限ない。10年くらいは持つ。空気に触れておいしくなる。湿気には弱いけど。

600年以上お茶の技術を持ってるのは京都と奈良しかない。地盤や地層もいい。

お菓子のが先、お茶が後の歴史。

やぶきたがお茶屋のほとんどの茶葉。コシヒカリのようなもの。

土はくさいお茶になる。だから有機栽培はだめ。魚粉が臭う、鶏糞が臭う

葉っぱは短い方がいい。いいお茶の葉っぱは短いし重い。大きい葉っぱは本来ではない。

煎茶は陽が当たって摘んで揉んだもの。

深蒸し茶は本来失敗のお茶で浅むしも失敗。適蒸しがいい。深蒸し茶は昭和40年代に掛川が考えた歴史の浅いもの。本来はお茶ではない。ほうじ茶も本来失敗したもの。焙じて飲むくらいのものだから。

お茶は本来半年ほど寝かす。揉み込むことで細胞壁を壊すことで、葉緑素は出てこないけど旨味成分が出てくる。

表面に糖分も出てくるので長期保存できる。それが水溶性なのでお湯に入れると旨味成分が出てくる。上澄みだけ出すから高級なお出汁と一緒。

だから、抹茶は下品。全部出るから。お茶殻やコーヒー柄にまずいものは残しておきたい。だから揉み方やコーヒー豆の挽き方が大事。葉っぱが痛まない程度のギリギリで揉む。

お茶の木には岩盤がいい。土じゃない。岩を溶かして根が進み、標高が高い場所がいい。

温度で溶けるものが変わるから温度でお茶の味が変わる。

日陰のお茶がうまい。お茶は光合成の養分を葉っぱに固定する。さつまいもとかとちがう。日陰の葉緑素を増やす特性がある。

だから、日陰のお茶の方が青々としてる。それに気づいて玉露を作った、30%から始めて98%くらいまで遮光率を上げていく。

*「飲食店の評価基準」も参考に。

とば ひさし

とば ひさし